Sommaire

4 questions sur le système cardio-vasculaire

Pour se mettre en jambe, commençons par 4 questions sur le système cardio-vasculaire pour faire votre malin briller devant vos amis

- Les cœurs d’un homme et d’une femme battent-ils à la même vitesse ?

Non, le cœur de la femme étant légèrement plus petit, celui-ci bat légèrement plus vite. Le plus petit volume de sang éjecté chez la femme à chaque contraction est compensé par un rythme un peu plus rapide.

La différence n’est pas très importantes (à autres paramètres égales, il y a à peine quelques battements par minute de plus).

Pour déterminer le rythme théorique maximal à laquelle votre cœur pouvait battre durant un effort, le Suédois Astrand a d’ailleurs créé 2 formules en fonction du sexe.

Pour les hommes : 220 – l’âge. Pour les femmes : 226 – l’âge.

Par exemple, pour un homme de 30 ans, son rythme cardiaque théorique maximal est de 220 – 30 = 190 battements par minute (bpm). Pour une femme du même âge, son rythme théorique maximal est de 226 – 30 = 196 bpm.

Livrets gratuits à télécharger : cliquez sur l’image

- Les capillaires (les plus petits de nos vaisseaux sanguins) sont-ils plus épais ou plus fins que nos cheveux ?

Bien qu’on appelles les « capillaires » par analogie avec les cheveux, ceux-ci sont bien plus fins que nos cheveux. Leur diamètre est de 5 à 10 fois plus fin !

- Combien de litres de sang avons-nous en moyenne dans le corps ?5 litres, soit l’équivalent d’un peu plus de 3 bouteilles d’eau minérales d’1,5l ou bien d’un peu plus de 6 bouteilles de vin

- Une veine peut-elle transporter du sang oxygéné ?

Oui, il s’agit de la veine pulmonaire, qui relie les poumons au cœur (oreillette gauche).

On associe souvent veine avec sang désoxygéné (ou « sale », chargé en CO2) et artère avec sang oxygéné. C’est le cas dans la plupart des cas, sauf entre le cœur et les poumons, ou c’est inversé.

Pour mieux retenir la différence entre une veine et une artère, une possibilité est de se dire qu’une veine entre dans le cœur alors qu’une artère en sort.

Ex : l’artère pulmonaire sort du cœur pour aller dans les poumons. L’aorte (artère principale du corps) sort du cœur pour aller vers la grande circulation.

Pour rester informé en avant-première des futures publications et recevoir des infos inédites réservées aux souscripteurs de la newsletter, rien de plus simple : inscrivez votre prénom et votre email dans l’onglet « Restez informé », disponible en haut de chaque page (1 email en moyenne par semaine, entièrement gratuit et désinscription possible à tout moment).

Maintenons, le cours à proprement parlé:

Les 3 grands rôles de l’appareil cardio-vasculaire

L’appareil cardio-vasculaire réunit toutes les parties de l’organisme (le sang circule partout).

Il occupe 3 grands rôles :

- Il est transporteur :

- Il approvisionne les muscles en substrats (ce que l’on mange) et en oxygène

- Il transporte les déchets des poumons (CO2) et des reins

- Il transporte les hormones sécrétées par les glandes vers les organes cibles

- Il est régulateur :

- Il maintient la température corporelle (37,2°C)nb : après l’échauffement, la température du corps est portée en moyenne à 38°C

- Il maintient le pH de l’organisme (acide / basique) pour qu’il soit neutre.

- Il est défenseur :

- Il prévient une hémorragie par la formation d’un caillot

- Il prévient une infection en transportant les anticorps

A l’exercice, l’appareil cardio-vasculaire produit de l’énergie au niveau musculaire.

Le milieu intérieur est composé d’eau (principalement) et d’électrolytes (substances chimiques) qui déterminent la pression osmotique (= pression de l’eau) et le pH. C’est grâce à cette pression qu’il y a du mouvement (sanguin, lymphatique).

Le sang : de quoi se compose-t-il ?

Le sang est là où l’on retrouve :

- Les éléments figurés (45% du sang) dont :

- Globules rouges (environ 99% du total) : constitués d’hémoglobines fabriquées dans la moelle osseuse, dans l’os spongieux (aux épiphyses). Il assure le transport de l’O2.

- Plaquettes (environ 0,8% du total): jouent un rôle de coagulation du sang

- Globules blancs (0,2% du total): assure la protection de l’organisme

nb : L’hémoglobine est une protéine dont la principale fonction est le transport de l’oxygène. L’hémoglobine se trouve essentiellement à l’intérieur des globules rouges du sang, ce qui leur confère leur couleur rouge.

- Le plasma sanguin (55% du sang), constituant liquide du sang (composé à plus de 90% d’eau)

Il assure un lien entre les divers organes : mouvements

Les cellules sont maintenues dans des conditions physiques et chimiques constantes. C’est ce qu’on appelle l’homéostasie. Plus précisément, L’homéostasie est la maintenance de l’ensemble des paramètres physico-chimiques de l’organisme qui doivent rester relativement constants (température, glycémie, taux de sel dans le sang, etc.). L’homéostasie est perturbée lorsque l’on change son entraînement, que l’on sort de sa zone de confort, que l’on a des courbatures. La régulation peut prendre 48 à 72h (disparition des courbatures).

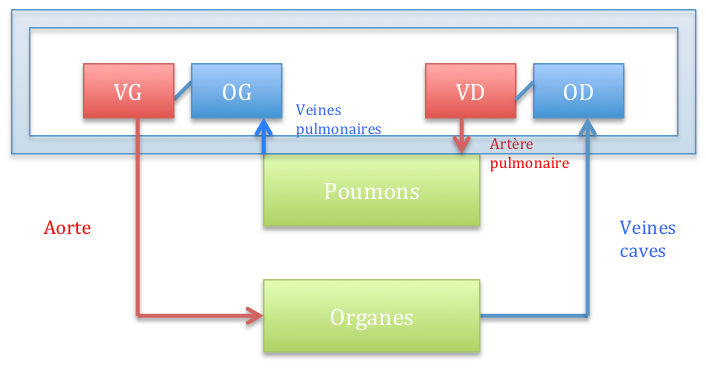

Le cœur : schéma de fonctionnement

Le coeur est bien évidemment au centre de l’appareil cardio-vasculaire. Voici son fonctionnement simplifié :

Cliquez sur l’image ci-dessous pour la voir plus nette !

Le cœur est un muscle strié creux constitué de 2 pompes : 2 ventricules (droite et gauche) et 2 oreillettes (droite et gauche) séparées par une valvule qui permet ou non le passage du sang.

Le trajet du sang dans le cœur :

- Le sang arrive au cœur dans l’oreillette droite grâce aux veines caves en provenance de la grande circulation (on appelle « grande circulation » toute la circulation sanguine à l’exception de celle entre le cœur et les poumons)

- Il s’écoule dans le ventricule droit en franchissant la valvule tricuspide

- Il est éjecté dans la petite circulation (entre le cœur et les poumons) par l’artère pulmonaire

- Il traverse les poumons et revient au cœur par les veines pulmonaires dans l’oreillette gauche

- Il s’écoule dans le ventricule gauche en passant par la valvule mitrale et est éjecté dans la grande circulation par l’aorte (plus grande artère du corps)

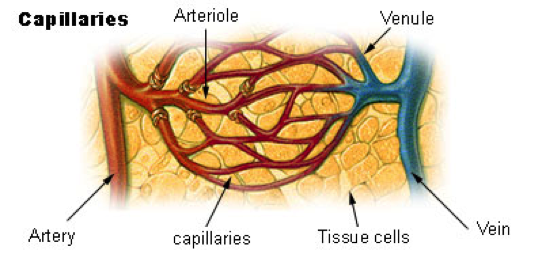

- Le sang arrive au niveau des organes par les artères. Il libère l’O2 et les nutriments par les capillaires vers les organes. Il récupère le CO2 et les déchets au même niveau.

Nb : Les capillaires sont les plus fins et plus petits vaisseaux sanguins. Ils relient les veinules aux artérioles, fermant la boucle de la circulation sanguine.

On les qualifie de « capillaires » par analogie avec les cheveux, du fait de leur extrême finesse. Leur diamètre est d’ailleurs 5 à 10 fois plus fin que celui d’un cheveu.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour la voir plus nette !

Attention ! Une veine peut transporter de l’O2 (veine pulmonaire dans la petite circulation). De même, une artère peut transporter du CO2 (artère pulmonaire dans la petite circulation).La différence entre veine et artère est plutôt la suivante : une veine entre dans le cœur alors qu’une artère en sort.

Ex : l’artère pulmonaire sort du cœur pour aller dans les poumons. L’aorte (artère principale du corps) sort du cœur pour aller vers la grande circulation.

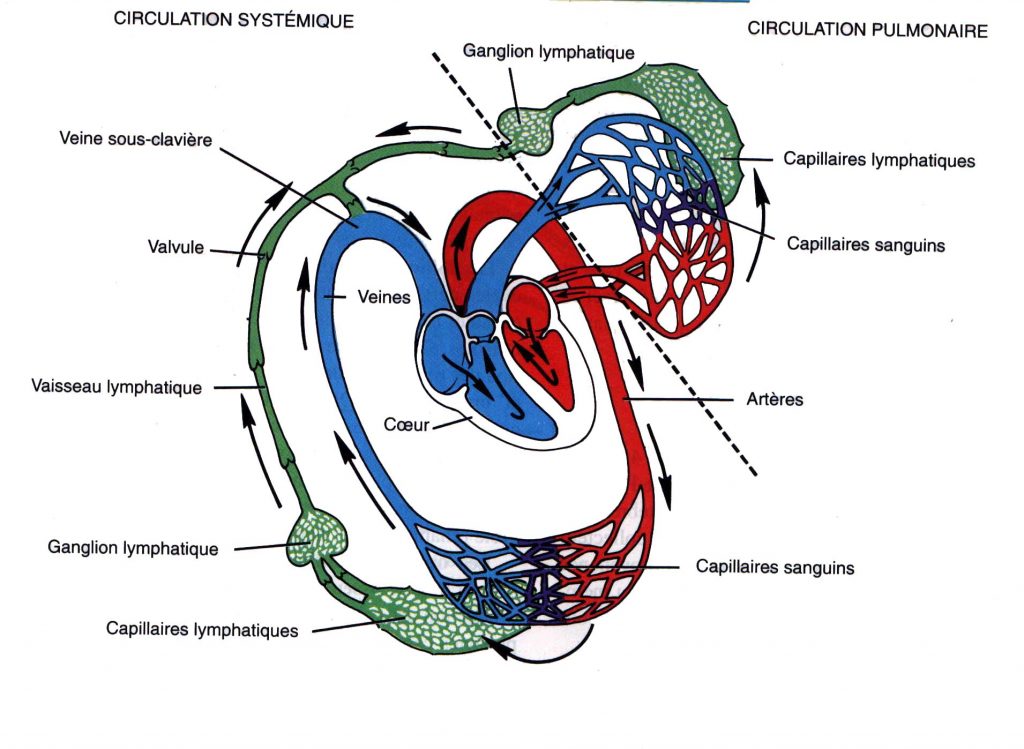

Le système lymphatique

Cliquez sur l’image ci-dessous pour la voir plus nette !

Le système lymphatique part des veines et des artères.

Au niveau des capillaires se produit une transpiration (car s’échappe sur la longueur, par seulement aux extrémités) du plasma et des globules blancs. Ce liquide qui s’échappe des capillaires s’appelle la lymphe.

La lymphe retourne à la circulation sanguine par un réseau de vaisseaux lymphatiques. D’où son rôle dans l’appareil cardio-vasculaire.

Le rôle de la lymphe est triple :

- Le rôle de nutrition : elle apporte au sang les graisses qu’elle absorbe au niveau des intestins. C’est donc principalement le système lymphatique qui s’occupe de a circulation des graisses, bien qu’un certain pourcentage continue à circuler dans les veines et les artères

- Le rôle de drainage et d’épuration: elle véhicule une partie des déchets cellulaires

- Le rôle de défense : est effectué principalement par les ganglions lymphatiques qui produisent des globules blancs (phagocytes) capable de détruire des microbes que la lymphe absorbe lors de son parcours. Les ganglions vont contrôler qu’il n’y ait pas de microbes. Les globules blancs (les lymphocytes) naissent dans la moelle osseuse mais aussi dans la rate qui fait partie du système lymphatique

Attention : la lymphe ne circule pas dans le sang

La révolution cardiaque

La révolution cardiaque = cycle complet du fonctionnement du cœur

Contraction du cœur = systole

Relâchement = diastole

nb : les termes systole et diastole sont propres au cœur

- Repos : diastole = tout est ouvert. Il y a remplissage du sang veineux

- Contraction oreillette : systole auriculaire = achèvement du remplissage et passage dans le ventricule par la valvule

- Contraction ventricule : systole ventriculaire = on ferme et on éjecte le sang vers l’artère

En moyenne, il y a 6 battements par minute de plus chez la femme que chez l’homme (d’où la formule d’Åstrand (Suédois) 220-âge et 226-âge) car le cœur de la femme est plus petit.

Les pressions dans le cœur :

- Le cœur est une pompe alternative (= contraction / relâchement)

- Cette pompe met le sang sous pression

- Pendant la diastole, la pression est quasi nulle pour le remplissage

- Pendant la systole, la pression augmente rapidement pour l’éjection

- Nouveau cycle = chute de la pression

Le débit cardiaque : fréquence cardiaque x VES

Le débit cardiaque est la quantité totale de sang qui circule en 1 minute. Elle est dépendante de 2 paramètres : la fréquence cardiaque et le volume d’éjection systolique éjecté à chaque contraction du cœur

La fréquence cardiaque étant le nombre de battements par minute du coeur, le débit cardiaque se calcule ainsi :

D = fc x VES

(débit cardiaque = fréquence cardiaque x Volume d’Ejection Systolique)

nb : le VES est abordé un peu plus bas

- Au repos : débit d’environ 5l/mn (5l = quantité approximative de sang dans le corps)

- Le débit dépend de l’intensité

- Durant l’exercice, il y a modification du débit pour lutter contre la baisse de pression due à la vasodilatation et assurer l’apport des éléments aux muscles concernés.Lorsque l’on fait un effort, on observe à la fois une vasodilatation des artères et des veines (afin de permettre la circulation d’un plus gros volume de sang) et l’augmentation de la fc (afin de compenser la baisse de pression due à la vasodilatation). L’objectif est que la pression soit constante, au repos comme durant un effort

- La fréquence cardiaque est influencée par 2 facteurs (en dehors de notre volonté):

- Facteur 1 : système nerveux (neurovégétatif)

- Système sympathique : augmentation de la fc

- Système parasympathique : effet inverseLe système nerveux permet ici de réguler la fc

- Facteur 2 : système endocrinien et thermorégulation

- Facteur 1 : système nerveux (neurovégétatif)

- Hormone : adrénaline qui augmente la fc et noradrénaline (opposé de l’adrénaline) qui la baisse

- Température : la fc augmente généralement avec la température

Nb 1 : le système nerveux sympathique est une des trois parties du système nerveux autonome. Les deux autres parties sont le système nerveux entérique et le système nerveux parasympathique, ce dernier déclenchant (la plupart du temps) des réponses antagonistes au système nerveux sympathique. Il est responsable du contrôle d’un grand nombre d’activités inconscientes de l’organisme, telles que le rythme cardiaque ou la contraction des muscles lisses (intestin grêle, œsophage).

Nb 2 : le système endocrinien est l’ensemble des organes et des tissus qui libèrent des hormones dans le sang. Ces hormones régulent la croissance, le développement et la fonction de nombreux tissus en plus de coordonner les processus métaboliques à l’intérieur de l’organisme.

Le VES (Volume d’Ejection Systolique) est le volume de sang éjecté à chaque systole (à chaque contraction du coeur)

Au repos, le VES est de 70-90 ml/battement : il faut donc environ 62 battements pour faire circuler les 5l de sang du corps humain.

Durant l’exercice, le VES est modifié par 3 facteurs :

- Action du système sympathique = contraction plus importante du cœurCela améliore la « vidange » systolique

- Action de l’adrénaline pour une meilleure contraction

- Etirement des fibres musculaires cardiaques par augmentation du retour veineux, ce qui améliore l’efficacité de la contraction cardiaqueCe 3ème facteur est controversé dans la communauté scientifique.A l’image d’un élastique : si on le tire davantage, il revient avec plus de puissance.

Livrets gratuits à télécharger : cliquez sur l’image

Ancien analyste financier reconverti en coach sportif, j’ai pris ce tournant dans ma vie pour me rapprocher de ma passion. Durant ma formation BPJEPS, j’étais surnommé « Professeur Balussaud » du fait que j’aimais toujours aider mes camarades dans leurs révisions.

Fondateur de ce blog, coach sportif indépendant spécialisé sur la clientèle étrangère, jury du BPJEPS AF et détenteur de nombreux diplômes complémentaires (CrossFit L-2 Trainer, nutrition du sportif, préparation mentale, Pilates, mobilité…), ce blog m’offre l’opportunité, depuis sa création en 2014, d’accompagner d’autres étudiants dans la réussite de leur diplôme et de leur vie de coach sportif.

Ce blog permet aussi aux coachs sportifs talentueux qui s’investissent sur ce blog d’apporter leur précieuse contribution et de créer une belle entraide entre coachs.

Rétroliens/Pings