On peut distinguer 3 groupes d’articulations :

- Immobiles (ou Synarthroses) : ces articulations sont reliées par du cartilage ou du tissu fibreux. Bien qu’il y ait une articulation, il n’y a pas de déplacements possibles entres les segments osseux.Ex : les sutures crâniennes

- Peu mobiles (ou amphiarthroses) : leurs surfaces sont recouvertes de cartilage et reliées par un ligament interosseux fibreux. Ces articulations peuvent se déplacer l’une par rapport à l’autre, mais avec une amplitude très limitée.Ex : articulations entre deux corps vertébraux adjacents

- Mobiles (ou diarthroses ou articulations synoviales). Il s’agit des articulations telles qu’on les entend habituellement. L’amplitude de mouvement par rapport aux segments osseux qu’elles relient est importante.Ex : articulation scapulo-humérale (articulation principale de l’épaule, articulation radio-carpienne (poignée), articulation fémoro-tibiale (genou)

Livrets gratuits à télécharger : cliquez sur l’image

Sommaire

Les différents types d’articulations

Source du schéma principal : http://fr.wikipedia.org/wiki/Articulation_synoviale

Les articulations sont classées par ordre décroissant de liberté de mouvement, la « 1 » étant la plus libre de mouvement et la « 5 » la moins libre :

- Articulation sphérique ou énarthrose (en 3D)

- Articulation ovoïde ou condylienne (en 2D)

- Articulation en selle ou à emboîtement réciproque (en 2D)

- Articulation en charnière ou trochléenne (en 1D)

- Articulation à pivot ou trochoïde (en 1D)

- Articulation plane ou arthrodies (en 1D)

La direction et l’amplitude des mouvements sont déterminées par la géométrie des surfaces articulaires. Les articulations peuvent permettre des mouvements sur 1 plan, 2 plans ou 3 plans :

- 3 plans (en 3D) : les articulations sphériques ou énarthroses. Ce sont les articulations avec le plus grand degré de liberté. Elles peuvent effectuer des mouvements dits de circumduction(flexion/extension + rotation + adduction/abduction).Ex : articulation scapulo-humérale (articulation principale de l’épaule), articulation coxo-fémorale (entre l’os iliaque et le fémur, qui relie le membre inférieur au tronc)

- 2 plans (en 2D). Disposant d’un degré de liberté de mouvement un peu plus réduit, ces articulations n’autorisent des mouvements que sur 2 plans. Elles se divisent en 2 catégories :

- Les articulations ovoïdes ou condyliennes. Elles ont la forme d’un ballon de rugbyAstuce mnémotechnique : ovoïde => oval => ballon de rugbyEx : l’articulation radio-carpienne (poignée)

- Les articulations en selle ou à emboîtement réciproque.L’articulation ressemble à une selle de cheval.Ex : l’articulation du pouce

- 1 plan (en 1D) : ne disposant que d’un seul degré de mouvement, elles se divisent en 3 catégories :

- Les articulation en charnière ou trochléennesEx : articulation huméro-cubitale (principale articulation du coude)

- Les articulation à pivot ou trochoïdesEx : articulation radio-cubitale, au niveau du coude)

- Les articulation plane ou arthrodiesEx : les vertèbres

Astuce exam : il n’est pas nécessaire d’apprendre les noms techniques. Ce qui est important de savoir, c’est qu’il y a 3 types d’articulations (sur 1, 2 ou 3 plans) et 6 formes d’articulations. Il est nécessaire d’assimiler cela avec les plans (frontal, sagittal et transversal).

Les moyens d’union des articulations

On distingue :

- Les bourrelets : ce sont des anneaux de tissus fibreux (périphérie articulaire)Leur rôle est d’agrandir une cavité articulaire pour donner davantage d’amplitude aux mouvements.Par exemple, sans le bourrelet glénoïdien de l’omoplate, l’articulation principale de l’épaule aurait une moins grande amplitude.

- Les ménisques : ils ont le même rôle que les bourrelets mais sont interposées entre 2 surfaces articulairesEx : les ménisques du genou

Comment différencier bourrelet et ménisque ?

- Bourrelet : l’une des faces du bourrelet adhère à l’os

- Ménisques : les ménisques n’adhèrent pas aux os, ils sont simplement interposés

- Les capsules : ce sont des manchons fibreux très résistants, étendues d’un os à l’autre. Leur épaisseur et leur laxité (=amplitude) varient. Elles dépendent de la mobilité de l’articulation. La capsule transforme l’articulation en une chambre étanche.

- Les ligaments : ce sont des bandelettes fibreuses qui ressemblent à des élastiques. Elles renforcent la capsule ou sont totalement individuelles. D’autres ligaments sont dépendants des tendons.Bon à savoir : une entorse est une inflammation ou une rupture partielle ou totale des ligaments

Attention à ne pas confondre ligaments et tendons ! Les ligaments relient les articulations entre elles alors que les tendons relient le muscle à l’articulation.

Les moyens de glissement des articulations

On peut distinguer :

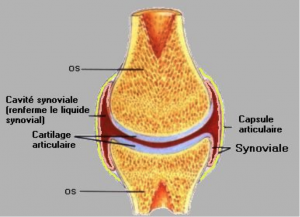

- La synoviale : c’est une membrane mince insérée autour des surfaces cartilagineuses (cf. schéma ci-dessous)

- Le liquide synovial (ou synovie) : c’est un liquideLe liquide synovial a un double rôle :

- De lubrificateur : le mouvement provoque une hausse de la pression, qui entraîne une expulsion du liquide et inversement

- De nettoyeur : il permet l’élimination des déchets au niveau de la cavité articulaire

- Les bourses séreuses. Leur rôle est de faciliter le jeu des tendons

Astuce entraînement : pour renforcer les tendons, il peut être intéressant de s’entraîner avec des séries longues (10 à 20 reps) de charges légères. Le tendon met plus de temps que le muscle pour s’adapter. Si par exemple le muscle peut soulever 10kg de plus 3 mois après, il faudra 6 mois au tendon pour s’adapter. Un cours collectif de renforcement musculaire tel que le Body Pump est excellent pour renforcer les tendons.

Pour un client reprenant le sport, il peut être judicieux de se concentrer les 3 premières semaines sur le renforcement de ses tendons, l’objectif étant de lui éviter des tendinites.

L’articulation du rachis (= colonne vertébrale)

C’est la chaîne médiane du corps qui supporte le crâne.

Elle est entourée de la ceinture scapulaire et pelvienne.

Le rachis est constitué :

- De 24 vertèbres (7 cervicales, 12 dorsales/thoraciques et 5 lombaires)

- 1 bloc de vertèbres immobiles : sacrum (5 vertèbres) + coccyx (4 à 5 vertèbres)

Il y a donc 25 articulations en tout, si l’on considère qu’il y a une articulation entre le sacrum et le coccyx.

Les vertèbres ont un double rôle de soutien (charpente du corps) et de protection (de l’axe nerveux)Les vertèbres les plus importantes sont les L4-L5 (vertèbres lombaires 4 et 5, la pression y étant la plus importante), qui sont les plus sollicitées.

Sur le plan sagittal (si l’on se place de profil), on distingue 4 courbures du rachis :

– Lordose cervicale

– Cyphose dorsale

– Lordose lombaire (c’est la cambrure naturelle du dos)

– Courbure sacréeLes 2 premières vertèbres cervicales sont appelées :

- C1 : Atlas

- C2 : Axis

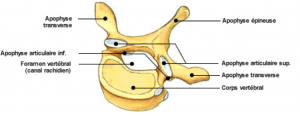

La vertèbre

(p. 36)

Nb : lorsque je fais référence à une page, il s’agit d’un ouvrage de référence que je vous recommande de vous procurer : « Anatomie pour le mouvement » de Blandine Calais-Germain.

La vertèbre est constituée de 2 parties :

- Le corps vertébral, qui s’articule avec les 2 vertèbres accolées

- L’arc postérieur (en forme de demi cercle). Il est constituée d’une lame sur laquelle est rattachée les 3 apophyses: 2 transverses et 1 épineuse (ou dorsale).

La lame forme un trou vertébral (canal rachidien) où passe la moelle épinière.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour la voir plus nette !

La Moelle épinière est comme une autoroute du système nerveux : tout passe par elle. Les racines rachidiennes sont en comparaison comme des nationales. Elles ont la même composition que celle-ci.

La cage thoracique

On peut distinguer 3 groupes de côtes (généralement 12 côtes) qui la constitue :

- Les vraies : les 7 premières, elles sont les seules à s’articuler avec le cartilage du sternum

- Les fausses : au nombre de 3, elles se terminent sur le cartilage commun des côtes

- Les flottantes : généralement au nombre de 2, elles ne sont attachées que d’un côté (sur le rachis)

Les côtes s’articulent en arrière avec l’apophyse transverse des vertèbres.

Les ceintures scapulaire et pelvienne

Les « ceintures » sont des ensembles osseux et articulaires qui permettent le rattachement des membres au tronc.

Au nombre de 2, elles se nomment ceintures scapulaire (qui relie le rachis aux membres supérieurs) et pelvienne (qui relie le rachis aux membres inférieurs).

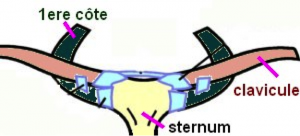

La ceinture scapulaire

Elle est formée du sternum, des 2 clavicules et des 2 omoplates (et c’est tout : on y inclut pas, par exemple, les côtes).

Elle n’est pas reliée articulairement à la colonne vertébrale mais à la cage thoracique

Le sternum est situé à l’extrémité des vraies côtes, il contribue à la fermeture de la cage thoracique en avant.

« L’épaule » est formée de 5 articulations, en lien avec la ceinture scapulaire :

- L’Acromio-claviculaire : entre l’omoplate et la clavicule. L’acromion est le prolongement externe de l’épine de la scapula qui va s’articuler avec la clavicule.

- La Sterno-costo-claviculaire: entre le haut du sternum et les côtes. la sterno-costo-claviculaire est une articulation de type en selle et permet donc deux axes de rotation.Pour plus de détails sur cette articulation, vous pouvez consulter cette excellente vidéo d’un étudiant de l’Université Lyon 1 : https://www.youtube.com/watch?v=kbp2YLItIyA

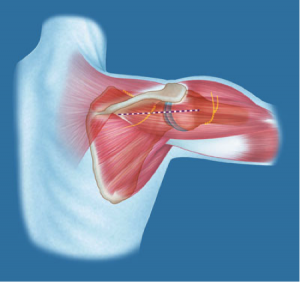

- La Scapulo-huméral : il s’agit de l’articulation principale de l’épaule. C’est une articulation synoviale de type sphéroïde. Elle réunit l’extrémité supérieure de l’humérus à la scapula (l’omoplate). C’est l’articulation la plus mobile de corps et est de ce fait soumise à de nombreux phénomènes de luxations[1] ou d’inflammations[2].

- La Scapulo thoracique: elle est située entre le sub-scapulaire et le grand dentelé d’une part, et le grand dentelé et la paroi thoracique d’autre part (cf. schéma ci-dessous).

- La Sous deltoïdienne : contrairement aux 4 autres, c’est une fausse articulation, située sous le deltoïde. Elle permet principalement à 2 petits muscles de glisser sous le deltoïde lors de l’abduction du bras (cf. schéma ci-dessous).

La ceinture pelvienne

Elle Composée du sacrum et des 2 os iliaques (les deux gros os plats de la hanche).

Les articulations entre ses os sont peu mobiles, ce qui lui donne une caractéristique de stabilité. Cette ceinture est reliée au tronc par l’articulation sacro-lombaire, qui l’unit à la colonne vertébrale.

L’os iliaque est composé de 3 os soudés : l’ilion, l’ischion (là où s’insère les ischios-jambiers) et le pubis.

L’os iliaque est constitué de différentes parties :

- L’aile iliaque où s’insèrent les muscles fessiers :

- La cavité cotyloïde : c’est le renfoncement sur les côtés

- Le trou ischio-pubien : il s’agit du trou en bas, proche de l’insertion des fémurs

- La fosse iliaque : parties concaves

- La crête iliaque : située en haut, que l’on ressent avec les mains

- La symphyse pubienne : il s’agit de l’articulation entre les 2 ailes, au niveau de l’entre-jambes

Si l’on rajoute à la ceinture pelvienne le fémur, cela forme l’articulation de la hanche

La hanche est constituée de 4 articulations :

- La Coxo-fémorale (ou « l’articulation de la hanche », étant donné qu’il s’agit de l’articulation principale) : entre l’os iliaque et le fémur

- La Lombo-sacrée: entre la dernière lombaire (L5) et la première du sacrum (S1)

- La Sacro-iliaque : entre le sacrum et les ailes iliaques

- La Symphyse pubienne: entre les 2 ailes iliaques, au niveau du pubis

Les articulations des membres supérieurs et inférieurs

En complément, vous trouverez ci-dessous les articulations des membres supérieurs et inférieurs :

Coude (3 articulations) :

- Radio cubitale (constituée de 2 articulations à chaque extrémité (proche du coude et proche du poignée)

- Huméro cubitale

- Huméro radiale

Poignet (2 articulations):

- Radio carpienne (radius-carpe).

- Medio carpienne (à l’intérieur de la carpe, entre les 3 os de la rangée inférieure et les 4 os de la rangée supérieure)

Main (3 articulations):

- Carpe (les 7 petits os formant l’articulation medio-carpienne)

- Métacarpe

Carpe + Métacarpe = paume de main

- Phalanges (3 par doigt, sauf pour le pouce, où il n’y en a que 2)

Genou (3 articulations):

- La Fémoro-tibiale (double articulation) : flexion/extension + rotations

- La Fémoro-rotulienne (pas d’articulation entre le fémur et le péroné) : elle permet de faire bouger la rotule par rapport au fémur

Cheville (1 articulation) : l’articulation est formée comme une pince plate formée de l’extrémité inférieure du tibia et du péroné

Pied (3 articulations) :

- La Tarse

- La Métatarse

- Les phalanges (ou orteils)

Les articulations du pied sont relativement similaires à celles de la main.

[1] La luxation désigne un déplacement d’une surface articulaire par rapport à une autre qui a pour conséquence une perte de contact articulaire entre elles.

[2] Le terme inflammation désigne l’ensemble des phénomènes survenant à un point d’irritation après l’invasion par un agent pathogène (susceptibles d’engendrer une maladie). De façon générale, la suite d’une agression constituée par une blessure, une infection ou un traumatisme consécutif à un acte chirurgical, il se crée dans l’organisme ce que l’on appelle une inflammation. Classiquement, une inflammation se manifeste par quatre signes principaux : rougeur, chaleur, gonflement, douleur.

Livrets gratuits à télécharger : cliquez sur l’image

Ancien analyste financier reconverti en coach sportif, j’ai pris ce tournant dans ma vie pour me rapprocher de ma passion. Durant ma formation BPJEPS, j’étais surnommé « Professeur Balussaud » du fait que j’aimais toujours aider mes camarades dans leurs révisions.

Fondateur de ce blog, coach sportif indépendant spécialisé sur la clientèle étrangère, jury du BPJEPS AF et détenteur de nombreux diplômes complémentaires (CrossFit L-2 Trainer, nutrition du sportif, préparation mentale, Pilates, mobilité…), ce blog m’offre l’opportunité, depuis sa création en 2014, d’accompagner d’autres étudiants dans la réussite de leur diplôme et de leur vie de coach sportif.

Ce blog permet aussi aux coachs sportifs talentueux qui s’investissent sur ce blog d’apporter leur précieuse contribution et de créer une belle entraide entre coachs.

Bonjour Frédéric,

Ayant seulement 14h de stage et souhaitant faire mon stage dans deux salles différentes, penses-tu que c’est possible de demander plus d’heures de stage ?

Cordialement.

Bonjour Jo.

Vous pouvez tout à fait faire deux stages, comme cela est expliqué dans l’article suivant : https://reussirsonbpjeps.com/2-stages-bpjeps/

Adressez-vous au coordinateur de votre organisme de formation afin qu’il vous indique les démarches à réaliser (comme la signature d’une convention de complément de formation).